光ロータリージョイントの話の中でマルチプレクサ装置に触れましたので、もう少しマルチプレクサの基礎を掘り下げてみたいと思います。光の性質、光ファイバー等の基礎知識があると、以下の内容は理解が深まると思います。このコラムシリーズにおいては、産業用コネクタ&コンポーネンツが取り扱っているFocal社製マルチプレクサ装置をベースに説明をしていきます。

マルチプレクサ装置は、複数多チャンネルのそれぞれ独立した電気信号を「まとめて」光信号に変換して、1本の光ファイバーにより伝達して、再び元の複数のそれぞれ独立した電気信号に戻して分配伝達する装置です。基本的には、双方向伝達です。ここで、メディアコンバータについて触れておきましょう。

メディアコンバータは、マルチプレクサ装置の部分装置と位置付けられます。

単一電気信号(例えば、シリアル信号:RS232,422,485、アナログビデオ信号:NTSC,PAL、デジタルビデオ信号:HD-SDI,3G-SDIなど、イーサネット:10/100/1000Base)を光信号に変換して、信号伝達媒体を電線から光ファイバーを用いて伝達し、再び光信号から電気信号に変換して電線で伝達する信号伝達装置をメディアコンバータと一般には称しています。すなわち、次の信号の流れをつかさどるのがメディアコンバータです。

電線による伝達⇒E/O(電気信号から光信号)変換⇒光ファイバーによる伝達⇒O/E(光信号から電気信号)変換⇒電線による伝達

本コラムで取り上げるマルチプレクサは、このメディアコンバータを信号伝達の土台として更に二つの信号伝達処理方法を組み合わせた製品になります。

そもそもマルチプレクサ装置を用いることの必要性は何か?それは次の点に意義があります。

・複数系統(チャンネル)の大容量データを1本の光ファイバーを用いて、長距離かつ双方向伝達可能

・前記ポイント(電線から光ファイバーへの変更)により、ケーブルシステムの軽量化が図れる

・光信号(光ファイバー)伝達の場合、電磁波障害(EMI)すなわちノイズの影響を受けにくく、雷撃損傷の可能性が電気信号(電線)伝達に比べて格段に低い。したがって、安定性・信頼性が高い信号伝達が可能

では、マルチプレクサの信号伝達の流れを以下に説明します。

さまざまな独立した複数の信号ライン、たとえばRS232,485,422などのシリアル信号ライン、イーサネット(10Base,100Base,1000Base)ライン、ビデオ信号(アナログ:NTSC,PAL、デジタル:HD-SDI,3G-SDIなど)を一本の電気信号列に組み込みます。これを時分割信号多重化(TDM:Time Division Multiplexing)と称します。

下図のように、複数の信号ラインの情報(データ)の順番を決めて一本のラインに時間枠を割り当てて伝達する信号多重化方式です。

Data2,Data1,Data3,再びData2,Data1,Data3,・・・と繰り返して一本の信号列を作りながら伝達します。この操作は、マルチプレクサの電子回路上で行われます。この一本の信号列は、電気信号です。

電気信号の多重化:時分割信号多重化-710x224.png)

次に一本の電気信号列を光信号に変換します。これがE/O変換です。

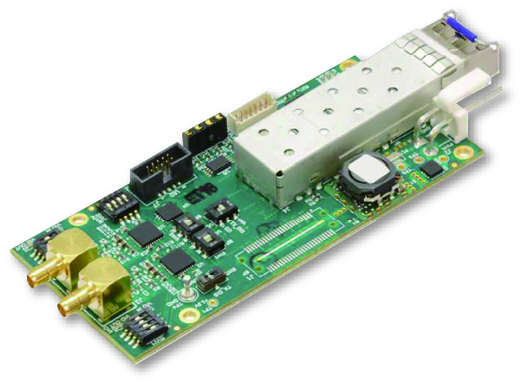

この変換は、マルチプレクサ電子基板に装着されているSFP(Small Form factor Pluggable)と呼ばれる光の送受波器に備わっているLD(Laser Diode)により行われます。

前述の時分割信号多重化方式(TDM)で作られた一本の電気信号列がこのLD(Laser Diode)により光信号列に変換 (E/O:電気信号‐光信号)されます。この際、この光は特定の光波長が与えられます。

この波長は、後で触れる波長多重分割方式のCWDM(Coarse Wavelength Division Multiplexing) において用いられる18種類の波長の中から選ばれます。何種類の波長、どの波長を用いるか、本マルチプレクサシステム仕様・設計段階で決定され、必要なSFPを選定、システムアセンブリに組付けられます。

マルチプレクサ装置は双方向通信なので、相手側にも同様の信号ラインがあり、同様の時分割方式(TDM)を備え、かつSFP光送受波器が装着された電子回路基板があります。SFP光送受波器にはPD(Photo Diode)が備わっており、相手側SFPは光ファイバーを経て伝達された光信号を受け、PDにおいて元の一本の電気信号列に戻します。これがO/E変換です。この電気信号列は電子回路基板において再び元の入力時と同じ複数の独立した電気信号に戻され、各電気信号ラインに分配伝達されます。すなわち、上述の逆過程をたどるわけです。

複数電気信号⇒一本の電気信号列⇒電気/光変換⇒光信号列⇒光/電気変換⇒一本の電気信号列⇒複数電気信号

このような伝達過程を実現するのがマルチプレクサ装置です。この伝達過程は、双方向です。ここで、双方向のそれぞれの光信号は異なった波長が選ばれます。

双方向通信は一本の光ファイバーで行われますが、重要なポイントは双方向の各方向で用いられる光は異なった波長の光が使われることです。光の重要な特性として、波長の異なる光はお互い干渉しないという点です。すなわち、複数の波長の異なる光信号列を1本の光ファイバーでクロストーク(混信)することなく同時に伝達することができます。この特性により、「波長分割信号多重化」(WDM:Wavelength Division Multiplexing)が有効になります。

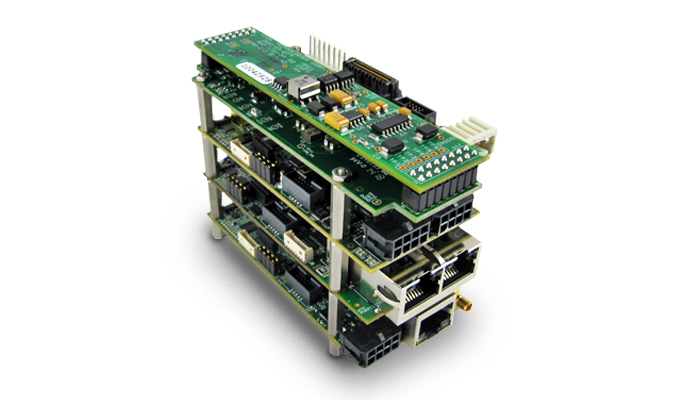

今回のテーマにあげているマルチプレクサ装置においては、複数の電気信号を一本の電気信号列に集約する過程において、その役割を担う一枚の電子基板(光送受波器、すなわちSFPが装着されているマザーボードとよばれる基板になります。メディアコンバータもSFPを備えています)への入力可能な電気信号容量(チャンネル毎の電気信号容量の総和)の上限は決まっています。

マザーボードへの電気信号入出力に関して、マザーボードそのものに備わった入出力チャンネルとそのマザーボードに付属可能なドーターボード(外部からの電気信号の入出力ポートを装備しています。拡張ボードとも称します)の入出力チャンネルからの電気信号の総和容量には上限があります。

これらすべての電気信号に関しては前回のコラムで説明しました通り、TDMそしてSFPを経て一本の光信号列に変換され、光ファイバーにより伝送されます。相対する電子基板(マザーボードまたはメディアコンバータ)のSFPに達すると電気信号列に変換され、前述TDMの逆過程をたどり、元の電気信号として各対応チャンネルに分配伝達されます。

電気信号伝送容量(データ伝送容量)を増やす場合、更にSFPが装着されている電子基板(マザーボードまたはメディアコンバータ)を増やし、かつ必要あれば更にドーターボード(マザーボード拡張用)を増設します。

このようにして、新たな電気信号列⇒光信号列⇒電気信号列の伝送過程を双方向で増設、確立することが必要になります。この際、新たな増設伝送過程の電子基板(マザーボード)に装着されているSFPは、新たに異なった波長の光を発信します。 このようにSFPが装着されている電子基板(マザーボードまたはメディアコンバーター)を増やすということは、異なった波長の光信号列が増えるということになります。ここで、複数の異なった波長の光信号列を1本の光ファイバーに取りまとめて伝送(合波:Multiplexing)、出して分ける(分波:De-multiplexing) 素子が必要となります。 これが光信号伝送のマルチプレクサ装置における最重要素子のひとつとなります。

産業用コネクタ&コンポーネンツで取り扱っているFocal社マルチプレクサ装置においては、この機能を持つ光合分波器が備わっています。一般に、波長分割信号多重化(WDM)は、2種類に分けられます。

一つはここでお話ししているFocal社マルチプレクサ装置が採用しているCWDM(Coarse

Wavelength Division Multiplexing)、 「粗い」波長分割多重化です。もう一つはDWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)、「密な」波長分割多重化です。これらの違いは、信号伝達媒体の光の仕様に違いがあります。

以下に一般的な違いを列挙します。各項目の対比は、CWDM vs DWDMの順で挙げています。

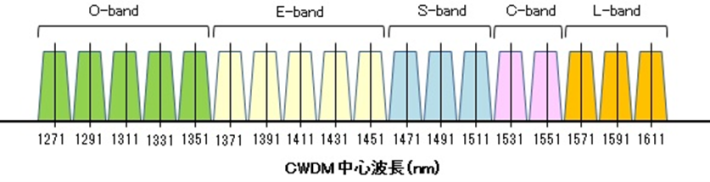

・使用波長 :1270nm ~ 1610nm vs 1525nm ~ 1610nm

・使用波長間隔:20nm vs 0.4nm ~ 1.6nm

・使用波長数(最大):18 vs 160

CWDMとDWDMの違いにおいて、使用している隣接波長の中心間隔がCWDMは20nmです。これに対して、DWDMは0.4nm ~ 1,6nmと狭い範囲になります。この点に、光の 送受波器(光の光源)の精度(発信光波長精度)並びに状態維持管理の難しさがあります。

DWDMの場合、特に光の光源の周囲温度管理の問題があります。DWDMに用いられる送受波器の場合、発振光波長の高精度のみならず、周囲温度変化に対して極めて厳しい管理が要求されます。実際には周囲温度が大きく変動すると光の波長がシフトして伝達に影響が出てしまうので、送受波器の周囲温度変動を±数℃以内に保持しなくてはなりません。ここでコストの大きな違いとなります。DWDMにおいては、送受波器の発振光波長の高精度・周囲温度維持管理に多大な費用が掛かってしまいます。

CWDMで用いられる光送受波器の発する光波長には波長にある程度の「ばらつき」が許容されています。この「ばらつき」によってCWDM波長の隣接波長に干渉(波長が合ってしまう)が生じないように使用波長間隔に裕度(マージン)を20nm持たせています。 こうして光波長精度と周囲温度変化・管理に十分な余裕があります。この点故に、DWDMに比較するとCWDMはより維持管理が容易で安価となっています。

本コラムでは、これ以上の詳細説明は割愛しますが、下図にマルチプレクサの光信号伝達,波長分割信号多重化(WDM)の概略を模式図(ダイャグラム)で示します。

の模式図-710x188.png)

・図中の”LD”は、レーザーダイオード(半導体レーザー)。SFPに内蔵されており、E/O変換(電気信号を光信号へ変換)の役割。

・図中の”PD”は、フォトダイオード(半導体ダイオード)。SFPに内蔵されており、O/E変換(光信号を電気信号へ変換)の役割。

・図中の信号の色の違いは波長の違いを表しています。異なった波長の光信号がお互いに干渉しないでそれぞれ独立して伝わることを表しております。

・図中の合波器(Mux)、分波器(DeMax)は同一素子で、複数の独立した光信号の入出力ポートと複数の光信号をとりまとめた状態で1本の光ファイバーに入出力させる1ポートを備えております。図中の光信号の伝達方向は、”LD”から”PD”方向(左から右)ですが、各信号のSFP(送受波器)は”LD”と”PD”を備えております。光信号の伝達は、双方向です。

上図の”LD”と”PD”が左右逆も同時に機能します。光信号の伝達方向が右から左の場合、使用波長は更にλ5,λ6,λ7,λ8となり、右の”LD”から発信された光信号は左の”PD”で受けます。図中の双方向4系統の信号ラインの場合、左右両側各4台、計8台のSFPでそれぞれ異なった8波長(λ1,λ2,λ3,λ4,λ5,λ6,λ7,λ8)の光信号発振となります。

CWDM、すなわち疎(粗い)波長分割信号多重化において用いる18種類の光波長の中心波長とそれぞれの波長分布は次のとおりです。

中心波長間隔を20nmとすることにより中心波長の「ずれ」(波長精度誤差)、周囲温度変動による波長シフトは、この波長間隔(中心波長+/-10nm)範囲内に収まります。

これまで説明した三つの要素技術をベースにFocal社製マルチプレクサ装置は製造されています。以上でマルチプレクサの基礎的知識の説明を終わります。