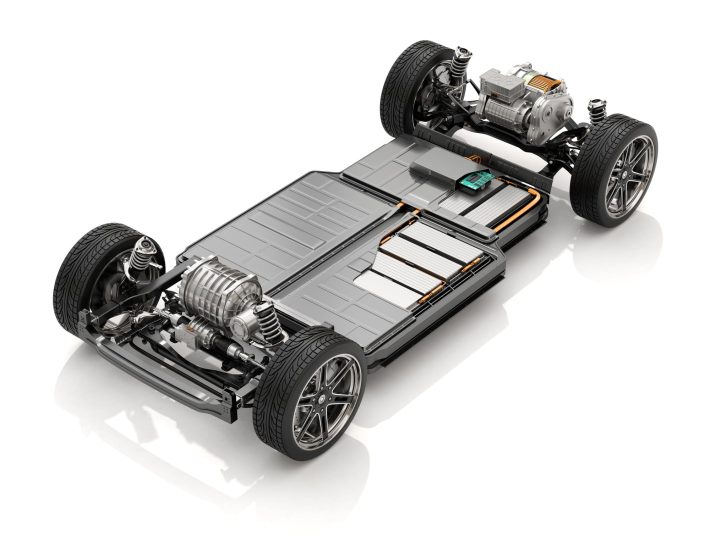

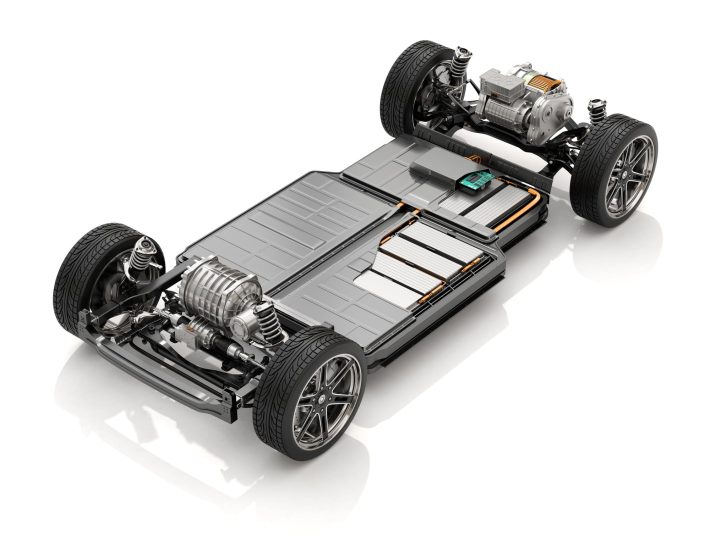

近年、自動車業界ではBEV(バッテリー電気自動車)や HEV(ハイブリッド車)の普及が加速しています。大容量バッテリーを搭載するこれらの車両では、高電圧・大電流の電力を安全かつ効率的に取り扱うことが不可欠です。そのため「大電流コネクタ(電源コネクタ)」というキーワードは、開発部門や生産現場で強い関心を集めています。

従来はシンプルな端子止め方式が主流でしたが、作業性や安全性の面で課題が浮き彫りになっています。こうした状況を受け、各自動車メーカー各社は大電流コネクタの採用を進めており、本稿では 西日本に工場を持つある自動車メーカーにおける導入事例をご紹介します。

同社が大電流コネクタ(電源コネクタ)を採用したのは、BEV・HEV開発で不可欠なユニットベンチ試験設備における電源接続部です。ユニットベンチは、駆動用モータやインバータ、バッテリシステムを検証するための装置であり、試験環境では数百アンペア級の大電流を繰り返し扱う必要があります。

従来は端子止め方式を採用していたものの、試験のたびに端子を付け外しする必要があり、作業効率や安全性に大きな問題を抱えていました。

同社が抱えていた課題は以下の通りです。

端子止め方式では、試験ごとにケーブルをねじ止めし直す必要があり、脱着のたびに時間と労力を要していました。頻繁な試験が行われる開発環境では、この作業負担が大きな非効率要因となっていました。

端子止めでは金属部が外部に露出するため、作業者が誤って触れてしまう危険性が常につきまといます。特に数百アンペア規模の大電流を扱う試験では、感電事故のリスクは開発現場にとって大きな懸念事項でした。

これらの問題は、開発スピードや安全管理に直結するため、早急な解決策が求められていました。

そこで同社が選択したのが産業用コネクタ&コンポーネンツで取り扱っている大電流コネクタ(電源コネクタ) です。採用の理由は主に以下の2点です。

大電流コネクタ(電源コネクタ)を導入することで、ケーブルの脱着がワンタッチで行えるようになりました。従来のようなねじ止め作業は不要となり、試験準備の時間を大幅に短縮。また、BEVとHEVのどちらの駆動ユニットにも対応できるようコネクタを共通化することにより、開発リードタイムの短縮と作業者負担の軽減を同時に実現しました。

採用されたコネクタは、外装が二重絶縁構造で設計されており、金属部が外部に露出しません。そのため、作業者が誤って接触することによる感電リスクを完全に払拭できました。高電圧・大電流を安心して扱える環境が整備されたことは、同社の安全管理体制においても大きな前進です。

同社のユニットベンチに大電流コネクタ(電源コネクタ)を導入した結果、次のような効果が確認されています。

・作業時間を大幅に削減:試験ごとの接続作業が簡素化され、開発効率が向上しました。

・安全性の確保:感電リスクがなくなり、作業者の安全性が向上しました。

・信頼性の向上:繰り返しの接続でも安定した導通が確保され、試験結果の信頼性が高まりました。

今後は、開発現場だけでなく量産工程やアフターサービス領域においても、大電流コネクタ(電源コネクタ)の採用が進むと期待されます。特に電動化が進む自動車業界において、安全かつ効率的な電源接続技術は不可欠であり、大電流コネクタ(電源コネクタ)はその中心的な役割を担う存在です。

今回の採用事例の通り、大電流コネクタ(電源コネクタ)は 作業性の改善と安全性の確保を両立させる解決策として大きな効果を発揮します。従来の端子止め方式では対応しきれなかった課題を解消し、電動車開発のスピードアップと安全性向上に直結しました。

今後、BEV・HEVの普及がさらに進む中で、「大電流コネクタ(電源コネクタ)」 は自動車業界の標準技術として定着していくことは間違いありません。

への置き換えによりコネクタ本体の温度管理というわずらわしい作業から解放された事例2.jpg)